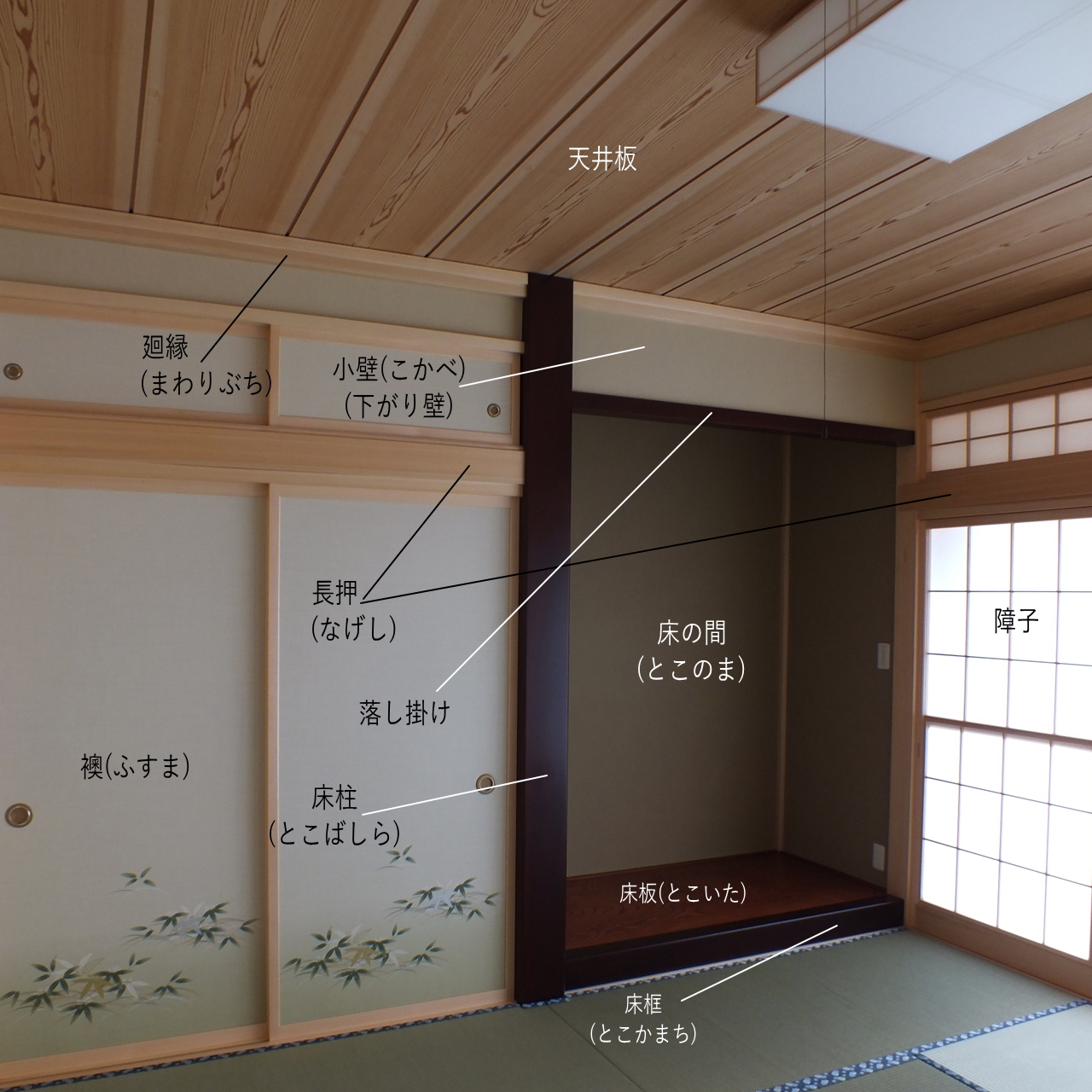

床の間の小壁について【長押とサッシの問題】

住宅の洋風化による座敷や床の間への影響

大空間のLDKができたことで

暖房設備や

住宅の断熱性や気密性の

進化向上によって

LDKが大空間になり

薪ストーブなどで

さらに空間を楽しみ

温かいお部屋で

暮らすことができました。

天井も高く

二階まで吹き抜けの

リビングなどを見ることも

珍しいことではなくなって

きました。

大空間になることで

サッシやドアなども

昔に比べると

高くなりました。

サッシや出入り口も高くなり

サッシが高くなり、

その高さを受け

座敷の襖(ふすま)も

以前の5尺8寸(176㎝)から

2mの高さが

標準のサイズになっています。

そのサイズを受けて

座敷の天井高さだけでなく

長押(なげし)の高さが

決まってくるのですが、

サッシや出入り口の

高さが以前よりも

高くなったことによって

座敷に使われる

長押の高さが

高くなり

そのことによって

床の間に使われる

落し掛け(おとしがけ)の高さが

さらに

高くなる現象が

起こっています。

床の間の懐(ふところ)

こちらの地域では

床の間の落し掛けの

高さ決定は

大工さんによるところが

大きいのですが。

大工さんに聞いた時の

話によると

落し掛けの高さは

長押を取り付けた高さから

長押の枚数分

高くするといいます。

長押の枚数分というのは

4寸(120㎜)長押の場合

長押2枚分といえば

4寸×2枚=8寸(240㎜)

地域等によって

長押と落し掛けまでの高さは

長押1枚半分、、

長押2枚分

といった具合に

地域や施工する大工さんによって

決まってくるようです。

そこで問題になるのが

最近の住宅(戦後の住宅も含む)では

サッシの高さと障子の高さが

同じ場合がおおく

その際

障子高さが2mほどになります。

長押は鴨居のすぐ上に

取り付けられるので、

サッシや襖の高さによって

そのまま長押の高さが

押し上げられます。

結果どういうことに

なるかというと

床の間の小壁(こかべ)

下がり壁(さがりかべ)が狭くなる

となります。

長押2枚分ほどの高さにある落し掛け

小壁(下がり壁)の重要性

私見になりますが、

床の間は

小壁(下がり壁)が広くとられることで

懐が深くなり

床の間の奥に

掛け軸が掛けられます。

掛け軸の風帯(ふうたい)が

見え隠れするあたりに

落し掛けが位置する。

そのようなところで

趣(おもむき)が出てくるように

思います。

昔(戦前)の床の間は

天井自体が高く

4mほどもあるような

高さの天井の座敷もあります。

戦前に建築された古民家の床の間座敷

そのような大空間の

床の間座敷では

先の長押と落し掛けの

位置関係であっても

小壁がしっかりとられ

天井から1mや

なかには6尺(180㎝)ほども

小壁がある床の間も

あったりします。

天井から3尺(90㎝)ほどある小壁

長押を省略する和室もありです。

そのことに

頭を悩ませる大工さんもいるようで

高さの制約と

先人に教えを受けてきた

しきたり的な施工法とのはざまで

どのようにしたらよいのか

という言葉も聞いたことがあります。

今の住宅様式の中で

和室空間を

昔ながらの雰囲気を持ちながら

造るとなると

小壁(下がり壁)を広くとることは

和室空間を創造する上で

有効で効果的なことだと

考えます。

小壁の面積が

天井から落とし掛けまで

1尺3寸(39㎝)以上

あると

小壁の存在感がでてくると

考えます。

小壁を広くとる

方法としては

・長押を狭くする

・長押を使わない

このやりかたで

少しでも小壁を

広くすることができると

考えます。

長押は

書院造りの象徴的な

アイテムのひとつになるので

部屋の格式を保ちたい場合や

デザイン的なところで

必要とされる場合は

長押の巾を狭くしてみるのも

一つの方法です。

4寸角(120㎜)の柱に対して

4寸長押を使うことが多いようです。

特に地元の岩手県南では

多いように思いますが

4寸角に対して3寸3分(100㎜)巾の

長押巾は

決して否定されるものでは

ないと考えます。

長押を使わないことで

書院造りから対極の

数寄屋茶室のような

空間もありえます。

現代の住宅には

こちらのほうが

かえってしっくり

見えるような気さえします。

長押が省略された茶室 天井高も2m20㎝ほどです。

まとめ

今回のブログは

あくまで

私の考えであって

床の間の造り方は

こうである、

といったものではありません。

今回は長押と落し掛けの

関係からみる

小壁の重要性を

書いてみましたが、

住宅の洋風化が

進めば進むほど

和室空間を造る際に

和室天井の高さや

障子、襖などの

建具の高さ

にこだわってみては

いかがでしょうか。

LDKの大空間で

天井高が高くなっている

傾向があります。

和室はその

対比として

グッと天井高を下げることも

和室感をあげる

ひとつの方法なのかと

思います。

関連記事

無垢材・一枚板などの木材とオリジナル家具|木の店さんもく

木の店さんもくは、岩手県一関市で1964年に創業した木材やオリジナル家具などを販売している木のお店です。地元岩手を始め、国内産・海外産の無垢材、一枚板、銘木など豊富に取り揃えております。当店自慢の木材を使ったスピーカーや時計などのオリジナル家具の販売、ご自宅や店舗に合わせたオーダー家具の制作も承っております。

| 屋号 | さんもく近江銘木株式会社 |

|---|---|

| 住所 |

〒029-0132 岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢7-53 |

| 電話番号 | 0191-21-1131 |

| 営業時間 |

平日 9:00~17:00 土曜日 9:00~12:00 定休日:日曜日/祝日 |

| 代表者名 | 近江 謙利 |

| info@kinomisesanmoku.co.jp |